Thomas L. Whigham revela conexiones extraordinarias entre la literatura medieval de Islandia y los relatos paraguayos, proponiendo que ambas tradiciones comparten elementos narrativos fundamentales que trascienden la geografía y el tiempo.

De Islandia a Areguá: Algunos pensamientos extraídos de la literatura

No sería una sorpresa para los lectores paraguayos notar que Jorge Luis Borges era aficionado a las sagas islandesas, más que aficionado, de hecho, porque el gran escritor argentino pensaba que las sagas representaban uno de los grandes tesoros de la literatura universal. Lo que los paraguayos pueden no darse cuenta, sin embargo, es cómo estas historias, compiladas en los siglos XI, XII y XIII, tienen distintos paralelos en su propia historia de aislamiento geográfico y vida de pueblo pequeño.

Juguemos un poco con esta idea.

En primer lugar, Islandia es una isla habitada por personas que hablan un idioma antiguo que otros pueblos consideran oscuro, pero extrañamente reafirmante. Los islandeses lo usan entre ellos, ocultando lo que dicen de los extranjeros; incluso otros escandinavos solo pueden adivinar lo que significan sus palabras y sospechan, me imagino, que se están discutiendo algunos secretos reales. Ahora, ¿no les suena familiar a los paraguayos? Recuerdo una vez, hace como veinte años, cuando la BBC me llamó por teléfono a la Universidad de Georgia para preguntarme sobre ciertos cambios recientes en la política paraguaya, y en la otra línea, junto con la entrevistadora escocesa, estaba el embajador de Asunción en el Reino Unido. Antes de que comenzara la entrevista, la reportera escocesa nos dijo al embajador y a mí que podíamos charlar si queríamos, así que comencé con un “¿Mba’e la porte, che excelencia?” a lo que él respondió:

“Ah, iporãnte, Tomás, ha nde?” Antes de que pudiera pronunciar el “Iporãnte avei”, la escocesa replicó “¡Pero no sé lo que ustedes dos están diciendo!” Esto provocó una risa tanto del embajador como de mí. Nuevamente, por supuesto, casi todos los paraguayos que conozco tienen una anécdota que contar como esta y también todos los islandeses.

Los forasteros podrían observar que la comparación entre Islandia y Paraguay se rompe por el tema del aislamiento, que afecta a los dos países de maneras muy diferentes. Creo que diría, sin embargo, que Paraguay es tanto un territorio insular como la tierra de las sagas vikingas. Puede que no sea una isla rodeada de agua salada, pero sus ríos y bosques imponen una realidad similar. Ciertamente, no sería la primera persona en decirlo. Ahora bien, Borges no escribe específicamente sobre el ejemplo comparativo de Paraguay al estudiar las sagas islandesas. Lo que sí notó fue cómo un lenguaje tan aparentemente simple podía contener todo tipo de complejidad humana. Creo que el guaraní hace algo similar. Lo que realmente necesitamos, además, es que un erudito o escritor del calibre de Borges se interese más en el guaraní para profundizar en sus muchos matices y ver cómo se compara con otros idiomas, especialmente el español. Siempre me ha parecido, por ejemplo, que la intimidad del guaraní para los paraguayos no tiene paralelo en la lengua de los conquistadores españoles. Esto parece bastante claro en los cuentos folclóricos presentados en los periódicos de guerra Cabichui y Cacique Lambaré.

Pero si el poder íntimo tan propio del guaraní no encuentra eco en el español, fácilmente podríamos encontrarlo en la lengua de los vikingos.

Volvamos, pues, a las sagas, que pueden parecer del todo heroicas a quien las contempla desde la distancia. De hecho, suelen surgir de circunstancias bastante mundanas que cualquier persona que viva en el campo paraguayo reconocería como familiar. En la Saga de Godi de Hrafnkel Frey, por ejemplo, vemos al protagonista Hrafnkel acostado en la cama temprano una mañana después de haber perdido su granja original y establecido una nueva. Una de sus sirvientas, que puede haber sido su esposa, ve pasar al hermano de su antiguo antagonista junto con un pequeño grupo de amigos. Indignada por su presencia, entra corriendo a la casa y regaña a Hrafnkel por ser un tonto y un cobarde por soportar tal impertinencia. Ella lo incita a buscar venganza, insistiendo en que era su deber para con la familia. Hrafnkel hubiera preferido quedarse en la cama, pero sus palabras estimulan su ira. Aunque habla poco, sus sentimientos heridos son fácilmente perceptibles, porque sus palabras son claras e implacables. Ella no se detendrá. En un instante, se da cuenta de que sus vecinos lo desprecian. Se siente obligado a actuar.

Resulta que Hrafnkel, como muchos islandeses del siglo XI, es un fiel adorador del antiguo dios Freyr y un duelista de cierto renombre en su pueblo pequeño. En esta ocasión, sin embargo, sale blandiendo su hacha de guerra y sufre la derrota a manos de este grupo de hombres.

Luego queman su templo y lo someten a todo tipo de acusaciones insultantes. Pierde su nueva granja al igual que había perdido la anterior.

Con esto, el carácter del hombre comienza a cambiar y se vuelve más cuidadoso en su comportamiento y elección de palabras. Gradualmente, reconstruye su buena relación entre sus vecinos y finalmente logra la venganza a través de su éxito. Hrafnkel luego vive sus días como un caballero respetado de la comunidad. A lo largo de este camino, y de muchas maneras, su historia aborda las cualidades que un verdadero líder podría necesitar, y cómo ese líder debe comportarse con hombres de posición social similar y con aquellos de clases sociales más bajas.

Los eruditos han interpretado la Saga del Godi de Hrafnkel Frey como un relato aforístico de un hombre que aprende que la reputación y el verdadero poder surgen no del favor de los antiguos dioses, sino de la lealtad de los amigos y subordinados. Esta es una lección que se aplica a todas o al menos a la mayoría de las sociedades—Asunción y el campo paraguayo no ofrecen excepciones. Recuerdo un episodio que me ocurrió hace casi treinta años donde llegué a casa en la noche y me encontré con la hija mayor de la casa en Ciudad Nueva. “Tuve una pelea hoy con Noelia”, me dijo, nombrando a una de sus amigas más queridas, “y ahora es mi enemiga”. Cuando mostré poco interés inicial, fue al grano: “y Noelia ahora también es TU enemiga”. Eso fue ya suficiente: finalmente comprendí que no tenía elección en el asunto; así que Noelia, al igual que varias figuras en 1984 de Orwell, se convirtió en una non grata-persona, hasta unas semanas más tarde, cuando dejó de serla. Nunca entendí cómo se resolvió la dificultad con la hija de la casa. Y mi opinión ciertamente no hizo mucha diferencia.

Podría preguntar, ¿cuántas personas en Paraguay han sido testigos de tal cadena de eventos? Bastantes, me atrevo a decir. ¿Y con qué frecuencia estos elementos se han abierto paso en la literatura paraguaya? Si consideramos los cuentos folclóricos de los periódicos de guerra que mencioné anteriormente, así como sus análogos en Ocara Poty Cue Mi, el trauma de la vida en un pueblito rural se había convertido esencialmente en un tropo literario durante la tercera y cuarta década del siglo XX, talvez antes.

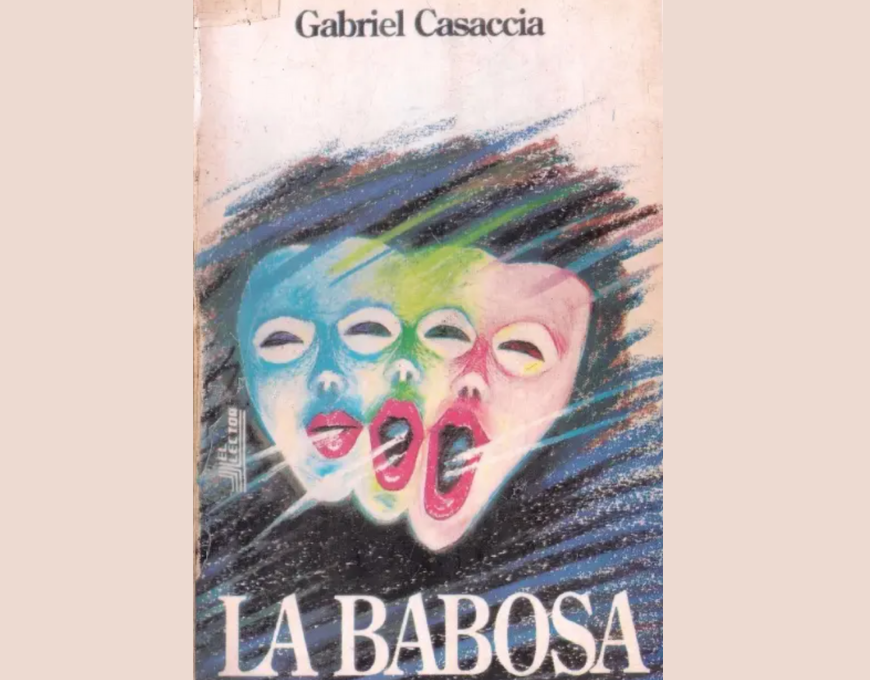

Un ejemplo más moderno, y que me atrae particularmente, es La Babosa, de Gabriel Casaccia, publicado por Losada en Buenos Aires en 1952. Esta novela no fue bien recibida por los paraguayos, que estaban resentidos por la descripción del malestar provocado por la reciente guerra civil y las terribles represalias que siguieron. También les molestó que, al igual que las sagas islandesas, el libro se centre en las vidas áridas y vacías de las personas que viven —o quizás la mejor palabra es, sobreviven— en pequeñas comunidades perdidas lejos de la ciudad capital.

Casaccia se enfoca en Areguá, que hoy no la consideramos tan aislada. En la época de su adolescencia, sin embargo, el pueblo parecía emblemático de un atraso gentil, pero cruel, un lugar dominado por una burguesía rural de soñadores y antihéroes, la mayoría de los cuales parecían decididamente poco atractivos.

De hecho, en la interpretación que hace Casaccia de los personajes locales, ofrece poco alivio de la maldad del lugar. Hrafnkel habría visto en él un entorno de pueblo pequeño similar, solo que ubicado mucho más atrás en la historia.

La Babosa comienza con Ramón Fleitas, un koygua que había huido del campo en busca de mayores oportunidades en la ciudad. Obtiene la licenciatura en derecho y se casa con Adela, una chica encantadora cuyo padre dirige un bufete de abogados para el que trabaja Ramón. Sin embargo, su verdadera ambición es convertirse en escritor, al igual que el propio Casaccia. Pero en silencio le disgusta su suegro y pronto se convierte en una de las peores figuras de la novela. Comienza intentando seducir a Paulina, la criada que inicialmente se resiste, pero luego sucumbe a sus encantos. Luego le roba una gran suma de dinero a su suegro y lo pierde todo jugando. El también bebe. Adela es expulsada (para nunca reaparecer) y reemplazada por Paulina y su familia. Inventa algunos planes tortuosos con uno o dos villanos más y se las arregla para beber, carrozar y robar a través del libro. Ramón resulta ser solo uno de varios malos obvios. Nos encontramos con otros ladrones, estafadores y oportunistas de la peor calaña que harían cualquier cosa por controlar Areguá o dejarla atrás. Llenos de exasperación, pero sin los recursos económicos para poder escapar, volcaron su ira contra sus vecinos. Todo tipo de intrigas que antes eran vagas ahora vuelven sólidas, como cuando Hrafnkel se vio obligado a entrar en acción en la saga. Es en este punto que Casaccia presenta a su personaje clave, la babosa del mismo título, que es a la vez el personaje más fascinante y también la más vil de la novela.

Ella es Doña Ángela, hermana de Doña Clara, dos de las mujeres mejor situadas de Areguá, que pasan la mayor parte de la novela en dramática oposición. Al principio, Ángela vivía con su hermana a pesar de su sentimiento de gran amargura hacia ella. Parece que Doña Clara le había robado al hombre que amaba (posteriormente se casó con Doña Clara y luego murió). Además, Clara había heredado todos los bienes familiares porque su padre la prefería a ella, a Ángela y nadie había olvidado esta.

Pero la principal razón de que doña Ángela sea llamada la babosa (sobrenombre que le asignó el párroco) es que es una chismosa empedernida. Inventó rumores de que Ramón y Paulina tenían una aventura escandalosa (que, en ese momento, no había sucedido). Ángela mintió sin exceso, difundió tantos chismes maliciosos, de hecho, que el cura la amenazó con expulsarla de la iglesia, refrendando así el disgusto que ya universalmente se le había proferido en el pueblo.

En lugar de mejorar, el comportamiento de Ángela empeoró a medida que se desarrolla la novela. Consultó a abogados, incluido Ramón, sobre demandar a su hermana por su herencia y luego se mudó a vivir a un vecindario cercano. Dondequiera que iba seguía sembrando chismes mal intencionados. Doña Ángela se mantuvo santurrona, maliciosa e inquebrantable en su vitriolo. Sin embargo, a diferencia de Hrafnkel, nunca se enfrentó a un merecido adecuado, ni se le dio la oportunidad de recuperarse en un entorno más equitativo. Ella babeó su chisme, que no perdonó a nadie.

Y al final, la figura de Doña Ángela quedó únicamente para ofrecer a los lectores otra prueba de que el mal pueblerino, como el herpes en un labio expuesto, nunca puede curarse del todo. En este sentido, no hay solución al triste dilema del libro. La idiosincrasia de la vida en el pequeño pueblo rural del Paraguay, sus males, sus limitaciones inherentes, son presentados a los lectores por Casaccia en esta poderosa novela. Y vio poco espacio para el optimismo. No es de extrañar que a tantos paraguayos les molestara el libro. Yo mismo no siento tal resentimiento. Me parece que La Babosa, como la Saga del Godi de Hrafnkel Frey, ofrece un enunciado universal que todos querríamos considerar. Las personas empujadas a circunstancias difíciles reaccionarán con rigidez y es posible que nunca puedan dejar de lado su rencor. Pueden insistir en que sus enemigos son también los enemigos de todos los demás. Necesitamos mirar más cuidadosamente dentro de nosotros mismos antes de permitir que su prejuicio se convierta en el nuestro; ya sea que las palabras de advertencia nos lleguen en español, inglés, islandés o guaraní, debemos tener cuidado.